close

科技藝術的探險家:羅柏特˙羅森柏格

The Explorer of Art and Technology: Robert Rauschenberg

摘要

本文將檢視科技元素從羅森柏格早期的串連繪畫的配件,進展到後來成為一個新的藝術類項─科技藝術─的過程﹔透過對羅森柏格作品歷程的分析與回溯,本文希望呈現羅森柏格如何從強調在藝術與生活的空隙間工作的串連繪畫,延伸出合作的美學,進而促成首次科技與藝術媒合中心的成立﹔而他在串連繪畫中強調的互動性,在科技藝術作品中亦發展成「觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器」的概念。

This study is to examine the process how the technological elements in Rauschenberg’s Combines turned into a new artistic category in Rauschernber’s career. Through the survey of Rauschenberg’s works in detail, this essay seeks to present how the explorer of art and technology, Rauschenebrg, who has often been quoted by "Painting relates to both art and life. Neither can be made. I try to act in that gap between the two", developed his collaboration aesthetics, and led to the establishment of the first art and technology go-between organization. The concept of interactivity in his Combines also brings about “audience as the switch” in his technological art works.

關鍵字:羅森柏格、克魯維、科技藝術、互動性、藝術與科技實驗中心

Keywords: Rauschenberg、Klüver、Art and Technology、interactivity、Experiment of Art and Technology(E.A.T.)

前言

科技藝術的互動性是當代科技藝術互動媒體裝置中一個熱門的主題,它既是啟動作品的開關(switch),也是顯示觀眾在場(present)的裝置。數位科技與新媒體藝術的發展中,藝術家大量利用紅外線感應、滑鼠、電腦白板、雷射感應於互動媒體上,幾乎將互動性發展成科技藝術的必要元素。回顧科技術發展的脈洛,在羅森柏格(Robert Rauschenberg)與工程師比利˙克魯維(Billy Klüver)創立的史上第一個科技藝術單位:「藝術與科技實驗中心」(Experiment of Art and Technology)以及他們合作的作品中,其實已經可見互動美學的探索與開啟,究竟科技元素如何從羅森柏格早期的串聯繪畫(combine painting)的配件,進展到後來成為一個新的藝術類項:科技藝術﹔透過對羅森柏格作品的回溯與分析,本文希望呈現羅森柏格如何從強調在藝術與生空隙間工作的串連繪畫,延伸出合作的美學,進而促成第一個科技與藝術媒合中心的成立﹔他在串連繪畫中強調的互動性在科技藝術作品中亦發展成「觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器」的概念。

羅森柏格(Robert Rauschenberg)最常被引用的一句話是:「繪畫與藝術和生活這兩件是都有關,但是兩方都無法達成,我企圖要在藝術合生活的空隙間工作。」姑且不論他的意圖是否經得起現實(生活)的檢驗,在這難以協調的空隙之中,羅森柏格除了創作了大量的複合媒材作品--例如《床》(Bed, 圖1)與《字母組成的圖案》(Monogram, 圖2)之外,更循此思維開啟了科技藝術的處女之地。

圖1,羅森柏格,床,1955,油彩、石墨、布,75*31*8’’,TheMuseum of Modern Art

圖2, 羅森柏格,字母組成的圖案,1955-1959,油彩、拼貼物、物件、畫布,42*63*64’’ , Moderna Museet, Stockholm

「自從你開始承認畫布不過是一個撐在木板上的碎布時,你就會漸漸接受其他材料的合法性。我之所以投入對各種看似奇異材料的運用,以及我只要一旦被定位為某種風格我便立刻放棄的作法,都是為了逃脫作為一個藝術家所注定的命運。…我喜歡與科技打交道,更何況我何必將自己侷限於一個西元一四○○年時期的媒材上 ─ 羅柏特‧羅森柏格,一九六六年。」

這是羅森柏格於一九六六年十月接受藝評道格拉斯‧戴維斯(Douglas M. Davis)訪問時所留下的一段話。一九六五年至一九七一年間羅森柏格製作了許多運用工業科技的作品,而以上這一段話不但是總結他過去以來創作的一個企圖:掙脫過去藝術家為某一種單一風格限制的桎梏,不僅在材料上拓展可能性,在作品本身也要擺脫固定性,就是在自己創作歷程上也要在過分投入之後,找尋更接近當代生活的形式,另一方面這一段告白也說明了羅森柏格在往後幾年投入科技與藝術結合的若干原因,那便是其一:藉著合作將活動性(變異性)帶入作品當中,其二:運用一種與所存在的二十世紀更有關的媒材。當然,最重要的,這無非也是基於一個最初也是最主要的前提:在藝術與生活的空隙間工作。

本文

(一) 串連繪畫中的科技探索

1聲音、訊息與觀眾

早在串連繪畫階段的一九五八年,羅森柏格在作品《廣播》(Broadcast, 圖3)的背面安裝了三個收音機,並將一個收音機旋轉式的選台器以及一個聲量控制鈕嵌在散佈著平面拼貼物與抽象表現主義式筆觸的畫布上,邀請觀眾去操控選台器,決定「聲音拼貼」的材料。由於畫布後的三個收音機的控制系統是相聯的,

在特殊的設計之下,它們不會同時播放同一電台的節目,聲量也會大小不一。接著在一九六二年的阿姆斯特丹市立美術館的黛樂比展覽,羅森柏格製作一個結合聲音與動力,由雕塑構成的環境藝術作品 ─ 有利用電動打氣機將空氣抽入巨大的水管中,還有依據不同速度在行走的時鐘。就像他所說的:「我羨慕〔收音機發出的聲音〕它有著固定影像所沒有的流動性以及不斷改變的訊息釋放 。」 羅森柏格將聲音納入作品的企圖愈來愈明顯,一九六二年自「黛樂比展覽」歸來,羅森柏格開始計劃他另一個更龐大的「收音機演奏計劃」 ─ 現由巴黎龐畢度藝術中心(Musee National d'Art Moderne, Centre, Georges Pompidou)收藏的《神諭》(Oracle,圖4)。

圖3,羅森柏格,廣播,1959, 畫布、油彩、鉛筆、紙張、織物、報紙、印刷品、印刷複製圖、梳子、三個隱藏收音機,154.98*190.5*12.7公分,Collection of Kimiko and John Powers, Carbondale, Colorado

圖4,神諭,1965, 五個物件、水、電力設備組成的結構體,Musee National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

2最早參與藝術的工程師之一:克魯維

在說明作品《神諭》之前,一位促成這個作品的工程師,也是與羅森柏格合作完成一九六五年至一九七一年間大部分結合科技作品與計劃的靈魂人物比利‧克魯維(Billy Klüver, 圖5)是我們必需先介紹的。克魯維是一位出生瑞典的電機工程博士,於一九五四年來到美國位在紐澤西(New Jersey)的貝爾電話實驗室(Bell Telephone Laboratory)。克魯維經常協助藝術家解決電機與科技上的問題,一九六○年,他協助唐格里完成一個自我消滅的機械作品《向紐約致敬》(Homage to New York),而羅森柏格就是在這個機緣下認識了克魯維。一九六二年,克魯維開始協助羅森柏格達成他製作「交響樂繪畫」(painting as on orchestra)的理想 ─ 那是一個由五個利用各種廢棄物(如汽車車門、通風管、打字用桌子、金屬板、木窗、手推車等)組合而成的「雕塑群」:《神諭》。

圖5,克魯維(左)與羅森柏格(右)製作《神諭》,1965年於羅森柏格紐約百老匯街的工作室

3《神諭》的成就

在《神諭》每一個各自獨立,並且裝有輪子可以隨意移動位置的雕塑中,都裝有一個收音機,收音機的音量控制器及選台掃瞄器都安置在控制台,以遙控器控制;所謂的選台掃瞄器是一個會不斷改變收聽電台的控制器,旋轉選台掃瞄器的轉盤可以加快或放慢頻道改變的速度,羅森柏格延續他在串連繪畫時對平凡、俗世的偏好,在頻道的選擇上,他捨棄安裝容易但格調太高的調頻系統(FM)而取牽涉較多安裝技術問題、但較為生活化的調幅系統(AM) 。觀眾是作品的重要參與者,他們可以隨意地去鈕動選台掃瞄器以及音控器。如果串連繪畫是讓觀眾的觀看來完成作品,那麼在《神諭》中,羅森柏格要觀眾積極地成為指揮者,另一方面,如果串連繪畫有加入光電、鏡子、巨大實物,是為了將介於觀眾所存在的空間與繪畫的空間之間的界線消弭的話,那麼在《神諭》中,就像寇茲所說的,羅森柏格讓「那些在《神諭》左右穿梭的觀眾,完全的暴露在他由物件、談話與音樂以混亂次序組成的世界中了 。」

從許多方面來說,《神諭》與串連繪畫是相同:它的變異性、它的劇場性(theatricality)、它企圖將空間納入作品的企圖、以及像評論家亞藍˙所羅門(Alan Solomon)所指出的:「荒謬並置感」(the sense of absurd juxtaposition) ;然而,《神諭》無論如何都不只是串連繪畫的延續,它更是一九六五年至一九七一年羅森柏格一系列運用科技作品的一個開端,其中包括創立了一個推廣克魯維與羅森柏格之間合作模式的團體 ─ 「藝術與科技實驗中心」(Experiment of Art and Technology, 簡稱E.A.T.)

(二)藝術與科技的媒人:「藝術與科技實驗中心」(E.A.T.)的成立

「藝術與科技實驗中心」的成立,必須先得要感謝在此之前的瑞典「法爾金傑學會」(Fylkingen Society)一場半途而廢的藝術與科技主題展。一九六五年秋天法爾金傑學會會長來到紐約,找到了克魯維,希望由他代為引介紐約藝術家前往斯德哥爾摩參加一場以藝術與科技為主題的展覽。已經有過一段與藝術家合作經驗的克魯維,當場接下計劃,開始物色人選,而理所當然的,羅森柏格成為第

一位加入的藝術家。 然而,並非所有的合作都像克魯維與羅森柏格的合作經驗那麼愉快,次年夏天,紐約方面提出的具開放性而且注重合作過程的實驗性計劃,被瑞典贊助人視為態度不夠嚴肅而告合作破裂。然而,無論就羅森柏格或克魯維而言,藝術與科技之間的合作已經是在所必行的了。

就克魯維而言,一位在貝爾電話實驗室工作的期間,經常在下班後驅車前往曼哈頓,或是看一場朱德森舞蹈劇團的表演,或是到畫家朋友的工作室閒聊的工程師,藝術與科技對他來說都是在對生活的體察。他已經逐漸相信,藝術家是社會中一群重要但是尚未被完全開發的資源,而且他認為,就在最近的這幾年,藝術的功能有了巨大的轉變,所謂最好的當代藝術家已經不再是那些為少數精英與特權階級創造奢侈物件的人。馬休‧麥魯漢(Marshall McLuhan)的著作「了解媒體」(Understanding Media)中對電子媒體科技如何影響一般人的生活的見解,以及約翰˙卡吉(John Cage)的「寂靜」(Silence, 一九六一年出版的論文集)和巴克敏斯特‧富勒(Buckminster Fuller)的著作中,對藝術家在人類社會角色的預言,再再催促克魯爾結合藝術家的人文想像力與工程師的技術、創造出對人類而言更有意義的作品來。

1羅森柏格的合作美學

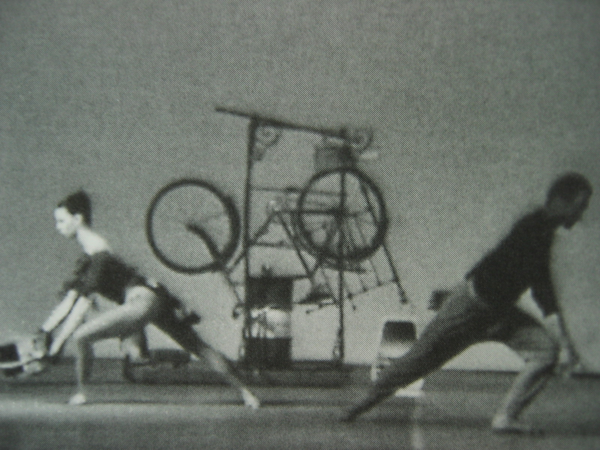

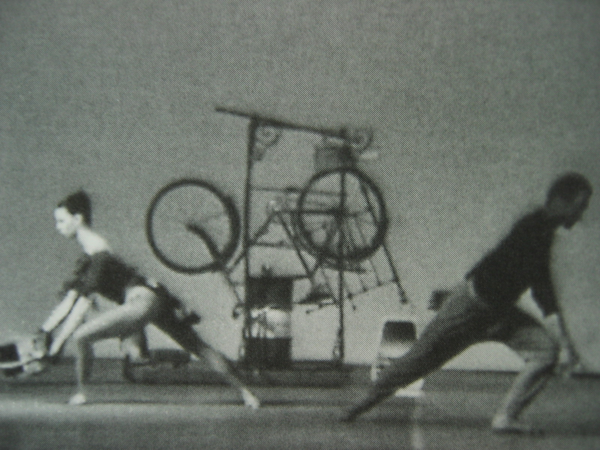

另一方面就羅森柏格而言,無論在藝術或在生活上,「合作」一直是他的風格之一。在串連繪畫的階段,他說要與材料合作,在過去版畫的製作上,合作既已是版畫工作室必然的工作關係,而羅森柏格又特別強調:「製作版畫真正最美好的事是與別人一起工作,你可以從中獲取完全沒有限制的互動經驗。」 與羅森柏格有過合作經驗的資深雙子星版畫工作室(Gemini G.E.L.)版畫師狄茂希‧艾夏姆(Timothy Isham)也說:「羅森柏格是最能把合作發揮到極限的藝術家。他重視人與人之間心智與技術上的交換。與他合作總是值得的,因為他總會讓你有全然的參與感。」 在一九五四年到一九六五年之間,羅森柏格與康寧漢舞蹈團(Merce Cunninham Dance Company)及朱德森舞蹈劇團(Judson Dance Theater)持續合作,雖然前者強調的是彼此獨立的隨機組合,但羅森柏格在其舞台設計作品《故事》(Story, 圖6、7)中所顯示開放性,不但是隨時準備好與他的表演環境合作,也是與他周圍現成材料合作的實現。 朱德森舞蹈劇團方面,則更不用說,他以自己身體的加入促使非舞蹈專業舞者舞蹈演出的形式具體而可行。總之,合作,對羅森柏格而言,就像他自己所說明的:可以「減少我執的危險,避免陷入風格化與功能化的陷阱,作為腐敗驕傲之心的解毒劑。」

圖6,羅森柏格為康漢寧舞蹈公司的《故事》在洛杉磯加州大學的表演設計燈光、服裝、舞台,1963

圖7,羅森柏格為康漢寧舞蹈公司的《故事》為Finnish 廣播公司拍攝所作的表演,設計燈光、服裝、舞台,1963

2科技樂觀主義

促使羅森柏格在藝術中應用科技的另一個背景是他個人向來對科技在人類社會所抱持的積極態度。二十世紀是工業極度發達的世紀,人類雖然一方面歌頌科技發明,一方面卻是恐懼科技的,羅森柏格注意到:「有一種謬論學說正在盛行:他們將科技的進步視為洪流猛獸,機器人也就是邪惡的化身。對於科技,他們感到羞恥,甚至有人因此想要捨棄它,脫離科技的現實。」 然而,羅森柏格並不認為現代生活的環境問題,戰爭問題必須藉著回歸原始才能得到解決,相反地,他對科技仍舊抱持樂觀的態度,他認為現有的生態問題、飢荒問題唯有透過現有科技系統的整合才能獲得控制,而藝術家便是「參與科技」的典範。事實上,對某些藝術家而言,科技可能隱含著「反人性」(dehumanization)的負面意義而避之惟恐不及,但是在羅森柏格看來,科技卻是當代生活的本質(contemporary nature) 。艾勒維注意到羅森柏格的絹版畫中「親科技」的傾向,他說,羅森柏格的絹印像是一部「城市影像集錦」(an anthology of city imagery),人工製造的環境以建築細部、機場塔台、水塔、降落傘、直昇機、太空艙呈現在畫布上。」 而湯姆金斯指出《房地產》(Estate,圖8)中「時鐘表面準確地重疊在西斯汀教堂天頂的中間」 者,艾勒維認為,「米開朗基羅的《最後審判》(Last Judgment)被一座現代時鐘所覆蓋,絕不是杜象在蒙娜‧麗莎臉上畫鬍子的羅森柏格版本。那是一個儀示化教堂與功能化設計的碰撞,是藝術家與工程師兩者熱情洋溢地碰撞。」

3「九個夜晚」(Nine Evening)

基於對藝術與科技合作抱持樂觀態度與期待,克魯維與羅森柏格決定讓瑞典「法爾金傑學會」夭折的計劃,在紐約實現 ─ 「九個夜晚:劇場與工程設計」(Nine Evening : Theater and Engineering,圖9、10)便是他們的成果。一九六六年十月十四日至二十三日三十位來自貝爾公司的工程師與十位藝術家聚集在曾經在一九一三年舉行過有名的「軍械庫展」(Armory Show)的第六十九軍團軍械庫,將他們十個月下來的努力成果展現出來。參與這次演出的作品包括卡吉的《第七號變奏曲》(Variation VII)、法爾斯壯的《比酒還甜的吻》(Kisses Sweeter Than Wine)、吉爾茲的《交通工具》 (Vehicle),以及羅森柏格自己的《開放的記號》(Open Score)。

圖8,羅森柏格,地產,1963, 畫布、油彩、絹版油墨,96*70’’, Philadelphia Museum of Art

圖9,「九個夜晚:劇場與工程設計」記者會,紐約羅森柏格位在拉法葉街

的工作室的教堂,1966年9月27日

圖10,「九個夜晚:劇場與工程設計」在紐約第六十九軍團軍械庫表演前準

備入場的群眾,1966年10月13日

4《開放的記號》(Open Score)

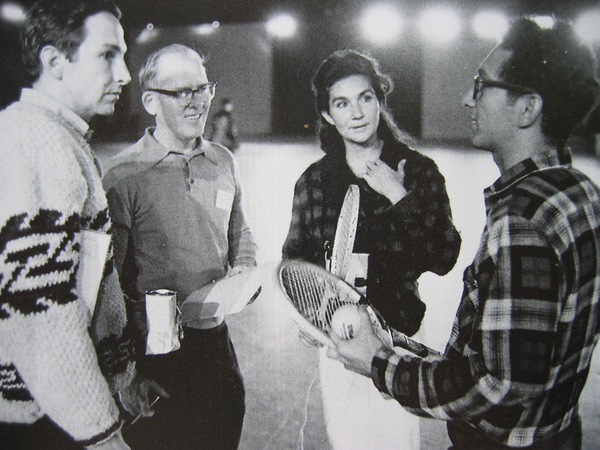

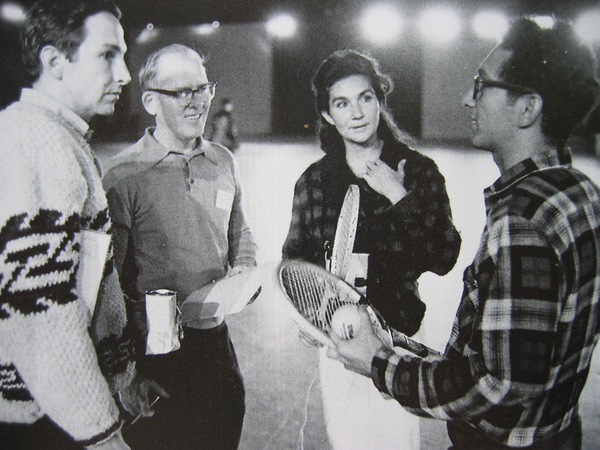

《開放的記號》的開場是畫家法蘭克‧史特拉(Frank Stella)與專業網球員咪咪‧卡那瑞克(Mimi Kanarek)在充滿巨光燈(floodlight)的表演場上打網球(圖11,12),由於網球拍面有特殊的聲音擴大、感應與傳送訊號裝置,每當網球碰撞球拍時,巨大的「碰」聲便會驅動電燈開關,將天花板上其中一排的巨光燈熄滅,於是,在來來回回的「碰」聲之後,整個「球場」陷入一片漆黑,這時,約有五百位原先安排好的人群開始步入場中(從軍械庫附近的城中專科學院,Downtown Community School, 招募而來)(圖13),他們有的人梳髮,有的人脫外套或者作一些由羅森柏格在事前所指示的簡單動作;當然,觀眾是無法看見他們的行動 ─ 除非他們抬頭觀看一個事先架在球場上方的銀幕,銀幕上正即席的播放利用紅外線攝影機所拍下五百位左右人群的行動。最後,當現場的燈光再度亮起時,觀眾驚見五百位左右的人群正向他們行禮,然後結束這場表演,羅森柏格說銀幕上利用紅外線拍下的模糊影像是要讓觀眾「在沒有燈光的情況下觀看。」

圖11,羅森柏格與(由左向右)魯賓遜(Robinson)、史特拉、專業網球員咪咪‧卡那瑞克商討《開放記號》的表演

圖12, 羅柏柏格攝,「九個夜晚」中《開放記號》的表演,紐約軍械庫,1966年10月14日

圖13,「九個夜晚」中《開放記號》的志願表演者

5「九個夜晚」為科技藝術所指出的問題與它的前瞻性

單純對一個期望欣賞表演的觀眾來說:「九個夜晚」是乏味的,根據傳記作者湯姆金斯當時的記憶,「九個夜晚提供了一個完全在控制之外幾乎是沒有變化的電子誦經表演:精密儀器故障,燈光不亮,等等類似的機能故障問題頻頻出現……在表演過程中有許多時間,好像什麼事也沒發生,偶爾才來一個不怎麼有趣的事。」

另一方面,「九個夜晚」之後,各種來自外界與內部的問題也都浮出抬面。首先是來自藝評的反應:「紐約時報」(New YorkTimes)的克里福‧巴恩斯(Clive Barnes)在一九六六年十月號的「時代雜誌」上毫不留情的嘲笑這些工程師,他說:「如果這些參與表演的工程師與科技專家已經顯露了他們專業水準的話,那麼也就難怪蘇聯人將會是第一批登上月球的人了。」 事實上,大部份的批評家無論從科技或藝術的角度,都不看好他們的努力。而就藝術家個人而言,他們也感受到向來唯我獨尊的工作環境已經受到威脅:卡吉抱怨工程師們只會在實驗室中投入毫無止境的科技實驗,對於表演的演出期限的要求以及表演環境沒有任何知覺,他還罪證確鑿的指控幾個工程師把他特地拿起的電話筒,全部掛掉,破壞了他的作品。工程師方面也有話要說,原來按照羅森柏格的構想,藝術家與工程師以一對一的方式合作,兩方面都必須承擔作品的成果,但是實行起來的情形是,藝術家先向工程師描述自己所需之後,工程師便離開藝術家獨自工作,最後的結果則經常是各行其事,誤會連連,因而工程師感覺到自己在過程中似乎僅僅扮演配角的角色,將來如果有榮耀,那也只屬於藝術家。

然而,對羅森柏格個人而言,在「九個夜晚」中與工程師的合作經驗是愉快而積極的,「除了觀眾之外,我們讓許許多多的人十分興奮。」 至於觀眾對娛樂效果的基本要求,羅森柏格說:「他們應該了解我們正在強調的是過程,而不是在呈現一個最終的結果 。」所以,與其說觀眾在這個過程中被遺忘了,還不如說「九個夜晚」所顯示的藝術與科技合作的前瞻性與可能性遠勝過作品的娛樂性。克魯維也認為「九個夜晚」所留下待解決的問題,是積極而重要的,因為那是他們必須繼續努力的原因。 對於藝評的貶抑,克魯維在隔年二月的「藝術論壇」(Artforum)的反駁顯示了克魯維的遠見:克魯維首先列舉許多先進科技應用實例來證明半數以上的工程師是成功的,只有少數情形有若干缺失,但無論如何都不若批評家所言之嚴重。最重要的是克魯維注意到批評家的盲點,他說:「對於批評家的反應,我們的辯解在於批評家根本不知道事情是怎麼一回事,他們沒有想到藝術家與工程師間的關係,進而將工程師的貢獻與藝術家的貢獻混淆。」 ,而且「藝術家與工程師之間的聯繫才是『九個夜晚』最迷人的一面。」

「九個夜晚」所留下的技術問題,以及存在於工程師與藝術家之間的倫理或美學問題遠超過計劃之初的預想,然而它卻是實實在在的提供了一個藝術與科技間合作的可能性。「後現代思潮:光電媒體時代的藝術與藝術家」(Postmodern Current : Art and Artists in the Age of Electronic Media)作者馬戈特‧勞夫喬伊(Margot Lovejoy)在著作中提及「九個夜晚」時也指出:「從許多方面來說,〔九個夜晚〕最重要的功能在於它界定了藝術家 ─ 工程師合作關係問題(不是解答)的本質與基礎。它意味藝術家與工程師兩方面都必須學習新的思考方式,讓現實的與創意的互相影響。他們所獲得經驗說明了為了他們的冒險,他們不僅必須面對龐大的經濟開銷,還要在計劃、統合上耗費大量的時間,更要承擔整合不同專業思考上的複雜與困難。」

事實證明「九個夜晚」只是一個過程,不是結果。「九個夜晚」演出後的一個月「藝術與科技實驗中心」,一個為促成藝術家與工程師或科學家合作,並為他們尋求贊助人的非營利性機構成立了。克魯維與羅森柏格分別擔任總裁與副總裁,羅柏特‧惠特曼(Robert Whitman)擔任總務主任,另一位成立會員是工程師弗瑞德‧華德豪爾(Fred Waldhauer)。在一九六七年六月「E.A.T.新聞」(E.A.T. News)中,羅森柏格與克魯維共同簽署一項聲明,文件中提及成立的精神與必要性:

工程師已經逐漸了解到他們在改變人類環境所扮演的重要角色。那些曾經參與藝術家計劃的工程師也已查覺到藝術家的觀察力可能可以如何影響他們的決定,甚至給予作品人文上的思考。而從藝術家的角度,他們為了滿足藝術家向來在社會變遷過程中扮演重要角色的傳統,極欲在現今的科技世界中創作。藝術家與工程師的合作將是當代社會變遷的過程……。

「藝術與科技實驗中心」平日舉辦有關電腦、聚合物、電視機等科技產品的演講、說明會,對於個別藝術家,他們會找尋符合個別需要的專門工程師以及贊助人與其合作。機構的財源主要來自企業贊助,其中包括AT&T電話公司、IBM公司、全錄公司(Xerox)以及藝術贊助人狄多爾‧柯爾(Theodore Kheel),國會議員賈卡柏‧賈維茨(Jacob Javits)。「藝術與科技實驗中心」所得到的熱烈回應,顯示克魯維與羅森柏格稍早不被重視的洞察力:首先在一九六六年十一月三十日的第一次大會中,實驗中心已經吸引三百名以上的藝術家前來申請尋求科技協助,到了一九六八年春天,實驗中心在海內外總計成立四十個分會,而在最高峰時刻的一九六九年,登記在「藝術與科技實驗中心」的會員人數高達六千人,藝術家與科技人材各佔一半。在作品方面,他們的成果也是豐碩的,在一九六七年,他們舉辦了一場作品競賽,徵求藝術家與工程師合作的最佳作品。當所有參賽作品於布魯克林美術館(Brooklyn Museum)展出時,藝評羅申堡在批評文章中寫道,這個名為「更多的起點」(Some More Beginnings)的展覽「有電腦磁帶、電晶體、塑膠板、投影機、鼓風器、電磁波,〔整個展覽〕就像是世界博覽會裡的科技奇觀會館。」 羅申堡的這段話雖然是一種諷刺,但它同時也顯示羅森柏格又再度以當代的方式詮釋他結合藝術與生活的美學。隔年,部分參展「更多起點」的作品受邀在紐約現代美術館的大型主題展「機械」(The Machine)中展出,「藝術與科技實驗中心」在實務及作品方面得到的肯定是無庸置疑的。

(三)觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器

在投入「藝術與科技實驗中心」事務之餘,羅森柏格自己一方面也持續與實驗中心裡的工程師合作,製作結合科技的新作品。這些作品在時間上雖然較為接近「九個夜晚」中的《開放的記號》,但在形式與企圖上則更接近較早的《神諭》,甚至更早的串連繪畫作品,因為羅森柏格在這些作品中即使運用了科技產品,製作一個「可以對觀看作品的人作出回應」 的作品之劇場性還是他主要的關懷:在《神諭》中即使觀者的身體可以進入雕塑群中,浸入聲音拼貼的環境裡,觀者的身體在無意願的情形下,還是可以對作品「聽而不聞」,但是在後來的作品《聲納》(Soundings,圖14)裡,無論你的意願如何,只要你來到作品前,你的腳步聲、談話聲就會改變作品的面貌。

圖14, 羅森柏格,聲納,1968,絹印、有電力裝置的樹脂玻璃,94*432*54’’,(三排共九片的樹脂玻璃), Museum Ludwig Cologne

1《聲納》

在計劃之初,羅森柏格告訴克魯維他想試試利用音量控制燈光的裝置,這是他們在「九個夜晚」已經嘗試成功的設計。克魯維後來介紹另外也曾經加入「九個夜晚」的工程師羅比‧魯賓遜(Robby Robinson)給他,羅森柏格告訴魯賓遜他想要「一個可以作一對一反應,可以讓觀眾了解到他們自己是作品的一部分」的裝置 。在與實驗中心另外一位專研音控燈光的工程師華德豪爾(Fred Waldhauer)及聲音分析科學家塞西爾‧寇克爾(Cecil Coker)的合作之後,他們完成了一個「由觀眾活動來決定視覺影像」 ,同時也「沒有任何人會看到相同影像的作品」 :《聲納》。

《聲納》是由三片長四百三十二吋,高九十四吋印有各種不同方向椅子影像樹脂玻璃組成,三片樹脂玻璃平行放置,其中第一片樹脂玻璃除了印有椅子影像之外,本身也是鏡子,可以反射觀眾的身體影像。三片樹脂玻璃的背後是九個瓦數不同的燈泡,他們分別會被周圍不同的音色、音量、語調所驅動。克魯維後來描述體驗《聲納》的經驗時,他說:「觀看《聲納》時,你是在一個黑暗的房間看著自己的影像。如果你想要驅除黑暗,你必須對著自己〔的影像〕大聲吼叫 ─ 在公共場所作這種事是極不舒服的。如果你想把作品看個清楚,你還得持續不停地談話或唱歌才行。當時如果正好有些人在你旁邊,而大家也都想在黑暗中多『叫』一些明亮的影像出來的話,那麼那會是一個有參與、有競爭,也有合作的場合了。」

《聲納》繼一九六八年羅森柏格於阿姆斯特丹現代美術館羅森柏格回顧展中的首次公開後,接著又在巴黎市立美術館(Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris)的羅森柏格回顧展中展出,觀眾的反應證明羅森柏格實現了他運用科技來「讓觀眾自己決定他所觀看的作品」的願望,他說:「過去我才是那位藝術家,但是現在觀眾自己會製造影像,不是我。」 同年十一月藝評家蘇西‧蓋布里克(Suzi Gablik)在「藝術新聞」中也肯定「科學與工程對藝術的影響」並激賞這個作品是「觀眾以積極主動的角色,多層次的方式參與作品,製造了一個前所未有的不同景緻。」

六○年代末七○年代初,除了羅森柏格之外,嘗試在作品中呈現「科技」課題的藝術家也很多,他們有的直接利用機械裝置作為作品一部分的,有的利用機械作為圖像來源的,還有在作品中呈現機械動力美的,不過比起這些藝術家,羅森柏格多少傾向於在實務以及創作上都較能跳脫藝術領域向來唯我獨尊、孤芳自賞的心態,對於外來領域表現出積極介入與被介入的意願。他許多結合科技的作品,在計劃之初都只是簡單的幾個概念,而不是完整而不可更改的個人計劃,因此在與工程師合作時,來自科技領域者的想法,同樣在作品中扮演不可忽視的角色。羅森柏格參加一九六八年德國卡塞(Kassel)文件大展(Documenta)的作品《至日》(Solstice, 圖15、16、17)就是一個例子。

2《至日》

與羅森柏格共同完成《至日》的工程師也是魯賓遜。根據魯賓遜的記憶,在他尚未從前一個作品《聲納》中恢復過來時,羅森柏格便又打電話告訴他,他必須為幾個月以後(六月底)的「文件大展」製作點東西,「但是這一次他不想再重複過去使用過的收音機、電晶體或音控電燈,他想嘗試作一個可以將觀眾包圍在內,但是也不要它太過精細以致讓觀眾摸不清楚它運作方式的作品,他希望觀眾能真正清楚看到作品的操作方式。」 對魯賓遜來說,這個困難的計劃一開始就「排除了許許多多的可能性。」 不過,就在魯賓遜為此傷腦筋之際,有一天他在阿姆斯特丹席波耳機場(Shipol Airport)的航站大廈裡正在通過一組連續的滑門(sliding door)時,他感到每一扇滑門間的距離如此遠,如果門上能裝點一些藝術,至少還會抱著一點期待的心理走向下一道門。羅森柏格當時可能也在場,並當場記下了這個點子,不過那一晚他們誰也提不出更具體可行的方法來。一直到幾天之後,羅森柏格才再度以電話聯絡魯賓遜,告訴他製作《至日》的完整計劃:一系列以樹脂玻璃製成的電動門,燈光是固定的,唯一移動的是機械裝置的門玻璃上的影像是可以正面背面兩面看的,此外,觀眾可以走入自動門內,看看重疊的影像是怎麼來的 。計劃初稿已定,但是問題又來了,羅森柏格認為影像門無論如何不能以滑門代替,而必須是當時仍算高科技稀有物的自動門。魯賓斯也認羅森柏格的堅持是合理的。所幸,不久之後,魯賓遜找到位在長島(Long Island)一家正在發展自動門的公司,在幾番折衝協調之後,終於才解決了自動門問題。事實上,羅森柏格大多數結合科技的作品,都是像《至日》一般,起始於羅森柏格單純的念頭,然後經歷一段即始尖端工程師也頭痛的反覆科技實驗,以及一段往來於工程師與藝術家間的溝通,最後加上羅森柏格擅於發掘材料特質的能力,才終於完成的。工程師在作品製作過程中的角色與觀眾在觀看羅森柏格作品時一樣是主動而積極的。

圖15,羅森柏格,至日,1968, 由絹印樹脂玻璃版組成的機械裝置結構體,120*192*192”,The National Museum of Art, Osaka, Japan,圖片來自日本ICC

圖16,羅森柏格,至日,1968, 由絹印樹脂玻璃版組成的機械裝置結構體

,120*192*192”,The National Museum of Art, Osaka, Japan,圖片來自日本ICC

如果「藝術與科技實驗中心」在成立之初,曾經抱著拋磚引玉的期許的話,他們拓荒的精神在幾年之後也得到官方積極的回應與跟進。洛杉磯郡立美術館(Los Angeles County Museum of Art)現代美術部門的主任摩里斯‧達克曼(Maurice Tuchman)與前任二十世紀藝術部門的主任詹恩‧李汶斯頓(Jane Livingston)花了五年的時間(從一九六六年至一九七一年),促成二十二位藝術家與符合其個別需要的科技人才合作,在支出龐大的人事、材料、研發經費後於一九七一年五月的洛杉磯州立美術館,展出六○年代末七○年代初最具野心也是耗資最鉅的藝術與科技主題展,參與這次展出的藝術家作品包括歐登柏格、羅伊‧

李曲斯坦(Roy Lichtenstein)以及渥荷。羅森柏格當然沒有缺席。這一次他提出的作品是歷經三年的製作完成的《泥巴 ─ 謬司》(Mud-Muse, 圖18)。

3《泥巴 ─ 謬司》

《泥巴 ─ 謬司》是一個十二呎長九呎寬,平放的長方體容器(圖19),裡面裝滿工業用的灰泥巴(圖20)。長方體的底部紛散著氣壓活門的出口,這些活門在一個隱藏的麥克風收到預先錄製好的鳥叫聲、海浪聲、音符的聲音、機器齒輪聲以及作品周圍的聲響時便會驅動活門送氣,進而推動容器裡的灰泥巴,製造出有如火山爆發時泥漿翻滾的效果(圖21)。羅森柏格在展覽目錄上說明了他的作品《泥巴 ─ 謬司》:「它的確是原始的,我希望由於它的原始,達到一種簡單,並使它的企圖能夠輕易被解讀」,而他的企圖:「這已經是既存的事實:這個世界乃是相互依賴的。」 對我們來說也不再陌生了。

圖18,羅森柏格,泥巴-謬斯,1968-71, 泥巴、金屬、電動裝置,48*108*144”,Moderna Museet, Stockkhdm

圖19,《泥巴-謬斯》的長方體容器,洛杉磯,1971

圖20,工作人員將泥巴倒進《泥巴-謬斯》,洛杉磯,1971

圖21,羅森柏格,泥巴-謬斯,局部圖

(三)結語

無論是《神諭》、《聲納》、《至日》或是後來的《泥巴 ─ 謬司》,羅森柏格都以一種身體接觸的直接方式告訴他的觀眾,他的作品與他們的存在有著互賴的關係。過去的串連繪畫尚且不能對觀眾的身體作回應,而只能藉著觀眾的觀看與變異性的暗示來搭起互動的橋樑,在這一系列光電運用的作品中,這種互賴關係被更深入地詮釋、演繹了。這便也是為什麼羅森柏格在接受藝評菲利浦‧史密斯

(Philip Smith)訪問時要說:「我認為我是不斷致力於引發其他人的敏感性,我的作品是企圖要改變你的心志,但不是因為藝術,也不是因為個別作品,而是因為整個大環境的互賴與共存而改變。」

「藝術與科技實驗中心」在歷經了十年的服務事業之後,於一九七○年初解散,羅森柏格認為它結束的原因是「藝術、金錢、權力以及倫理」的問題 ,他說:「藝術家期望我們成為稀有新材料的來源或圖書館,但是我們對有互動性的投入更有興趣。我們不要藝術家來利用工程師,或者讓工廠只是執行藝術家預先構想完全的計劃,我們希望引導出兩方面都能分享,都能成長的研究計劃來。」 然而,另一方面,克魯維卻不認為他們失敗,他說:「在『藝術與科技實驗中心』出版的第一份通訊上,我們已經表明,當實驗中心的組織不再有存在之必要時,我們就算是成功了。」

六○年代末七○年代初,藝評家對於藝術家與工程師的合作抱持最不看好的態度,不少藝評認為這是藝術家「毫無意義的噱頭」(meaningless gimmickery) ,羅申堡在他一九七一年的藝評集也為文嘲笑一番,他寫道:「尖端科技似乎無法將藝術帶向任何新的境界……如果藝術已經死亡,而科技藝術還要企圖去拯救它的話,那麼藝術是注定永遠不得超生。」 然而,羅森柏格對於藝術與科技間的合作,絕對是態度嚴肅的。在談到他的《泥巴 ─ 繆司》創作過程時,他強調從事人文的必須學習去了解,進而認真地面對科技的問題,他語重心長地說:「要我不從中獲取教訓是很難的,因為我實在太關心科技與環境的問題。如果我們再不互相溝通,我們真的都會迷失的。」 事實上羅森柏格關注的已經不只是藝術本身的問題,他說道:「我說的是工業領域的良知問題,以及藝術家、科學家、工程師、銀行家、政治家甚至醫生的個人責任問題,以期將地球帶往更真實的結構方向。」 這段話更證明,羅森柏格顯然是注意到藝術與科技合作所隱含的社會意義。這是當時仍然固守藝術堡壘的藝評家所無法體會的 。

事實證明,數年之後,無論藝術或生活上,羅森柏格以及科技與藝術實驗中心的影響是確切的。首先,單是在他作品中所發明的科技產物,就有九項獲得了專利。其中有一些也被廣泛的應用在生活上,例如《開放的記號》中發展出的無線電麥克風,以及《聲納》中使用的科技,運用在協助聾人治療上 。二○○四年日本東京科技藝術中心ICC(InterCommunication Center)為「藝術與科技實驗中心」籌辦一個歷史回顧展覽「E.A.T.—藝術與技術的實驗」(E.A.T.—藝術と技術の實驗)。展覽目錄表明這個展覽總結了「藝術與科技實驗中心」作為像ICC這樣的科技藝術機構的先鋒的企圖:「E.A.T.的活動對後來的表演藝術以及廣義的表演藝術的合作,奠立了重要的先例。這個組織也是一九六七年麻省理工學院成立先進視覺研究中心的母體。雖然E.A.T.品在一九七○年代就畫下句點,但是的概念、它的精神已經持續對一九八○年代的藝術與科技發發揮龐大的影響…這個展覽不僅說明E.A.T.的歷史意義,也在表明它對今天ICC直接的影響。」 。

也許我們也可以將羅森柏格在科技 ─ 藝術合作關係上的投入看作是當時時代思潮下的產物,但是,對一位在藝術家至上的五○年代就宣稱要放下身段向「生活」投誠,並在後來不斷以身體、以表演藝術明示要模糊藝術與生活界線的藝術家而言,我們認為,那更應該是他個人藝術企圖的具體實現。「藝術與科技實驗中心」的成立不僅意味羅森柏格延續了他在串連繪畫階段取材生活物件的材料美,同時也是展現他放棄藝術家霸權心態進而與未知的材料,以及異質領域的工程師合作的意願,這便也是他全然接受來自生活變異性的表現。

參考書目

I 專論、展覽目錄與一般參考書籍

1. Douglas DAVIS : Art and the Future-A History /Prophecy of the Collaboration Between Science, Technology and Art, Praeger Publishers, New York, 1973.

2. Roni FEINSTEIN: Random Order- the First Fifteen Years of Robert Rauschenberg’s Art, 1949-1964, Ph.D. dissertation, New York University, Ann Arbor, U.M.I., 1990.

3. Richard KOSTELANETZ : Master Minds-Portraits of Contemporary American Artists and Intellectuals, The MacMillan Company, Collier-MacMillan Canada Ltd., Toronto, 1967.

4. Mary Lynn KOTZ: Rauschenberg – Art and Life, Harry N. Abrams, New York, 1990.

5. Margot LOVEJOY: Postmodern Current - Art and Artists in the Age of Electronic Media, U.M.I. Research Press, Ann Arbor, 1989.

6. National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution: Robert Rauschenberg, organized by Walter Hopps, Essays by Lawrence ALLOWAY, Washington D.C..

7. Harold ROSENBERG : The De-Definition of Art-Action Art to Pop to Earthwork, Horizon Press, New York, 1972.

8. Calvin TOMKINS : The Bride and the Bachelor-Five Master of the Avant Garde, Penguin Book, New York, 1976.

9. Calvin TOMKINS: Off the Wall-Robert Rauschenberg and the Art World of Our Time, Penguin Books, New York, 1981.

10. Maurice TUCHMAN : A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art-1967-1971, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 1971.

II 期刊與報紙

1. Clive BARNES: Times, 15 October 1966, p.33.

2. Gloria BRYANT: "The Switched-on Theatre", Bell Telephone Laboratory Reporter, November/December 1966, pp.12-17.

3. Douglas M. DAVIS : "The Enigmatic `Mr.Rauschenberg'", National Observer , 9 October 1966, p.1,17.

4. Suzi GABLIK: "Light Conversation", Artnews 67, November 1968, pp.58-60.

5. Billy KLÜVER : "Theater and Engineering-an Experiment, Notes by an Engineer", Artforum 5, February 1967, pp.31-33.

6. Billy KLÜVER : "Four Diffcult Pieces", Art in America 79, July 1991, pp.80-94.

7. Billy KLÜVER and Robert RAUSCHENBERG : Statement in E.A.T. News, 1 June 1967, n.p..

8. Andre PARINAUD: "Un'intervista con Rauschenberg", Le Arti, nos.1-2, 19 January /February 1969,pp.25-26.

9. Arthur PERRY: "A Conversation with Robert Rauschenberg", Arts Magazine, Canada, November/December 1978, pp.24-31.

11. Philip SMITH : "To and About Robert Rauschenberg", Arts Magazine 51, March 1977, p.120.

10. Gene SWENSON: "Rauschenberg Paints a Picture", Artnews,January1962, PP.44-47.

11. Simone WHITMAN : "Theater and Engineering-an Experiment, Notes by a Participant", Artforum 5, February 1967,pp.26-30.

The Explorer of Art and Technology: Robert Rauschenberg

摘要

本文將檢視科技元素從羅森柏格早期的串連繪畫的配件,進展到後來成為一個新的藝術類項─科技藝術─的過程﹔透過對羅森柏格作品歷程的分析與回溯,本文希望呈現羅森柏格如何從強調在藝術與生活的空隙間工作的串連繪畫,延伸出合作的美學,進而促成首次科技與藝術媒合中心的成立﹔而他在串連繪畫中強調的互動性,在科技藝術作品中亦發展成「觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器」的概念。

This study is to examine the process how the technological elements in Rauschenberg’s Combines turned into a new artistic category in Rauschernber’s career. Through the survey of Rauschenberg’s works in detail, this essay seeks to present how the explorer of art and technology, Rauschenebrg, who has often been quoted by "Painting relates to both art and life. Neither can be made. I try to act in that gap between the two", developed his collaboration aesthetics, and led to the establishment of the first art and technology go-between organization. The concept of interactivity in his Combines also brings about “audience as the switch” in his technological art works.

關鍵字:羅森柏格、克魯維、科技藝術、互動性、藝術與科技實驗中心

Keywords: Rauschenberg、Klüver、Art and Technology、interactivity、Experiment of Art and Technology(E.A.T.)

前言

科技藝術的互動性是當代科技藝術互動媒體裝置中一個熱門的主題,它既是啟動作品的開關(switch),也是顯示觀眾在場(present)的裝置。數位科技與新媒體藝術的發展中,藝術家大量利用紅外線感應、滑鼠、電腦白板、雷射感應於互動媒體上,幾乎將互動性發展成科技藝術的必要元素。回顧科技術發展的脈洛,在羅森柏格(Robert Rauschenberg)與工程師比利˙克魯維(Billy Klüver)創立的史上第一個科技藝術單位:「藝術與科技實驗中心」(Experiment of Art and Technology)以及他們合作的作品中,其實已經可見互動美學的探索與開啟,究竟科技元素如何從羅森柏格早期的串聯繪畫(combine painting)的配件,進展到後來成為一個新的藝術類項:科技藝術﹔透過對羅森柏格作品的回溯與分析,本文希望呈現羅森柏格如何從強調在藝術與生空隙間工作的串連繪畫,延伸出合作的美學,進而促成第一個科技與藝術媒合中心的成立﹔他在串連繪畫中強調的互動性在科技藝術作品中亦發展成「觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器」的概念。

羅森柏格(Robert Rauschenberg)最常被引用的一句話是:「繪畫與藝術和生活這兩件是都有關,但是兩方都無法達成,我企圖要在藝術合生活的空隙間工作。」姑且不論他的意圖是否經得起現實(生活)的檢驗,在這難以協調的空隙之中,羅森柏格除了創作了大量的複合媒材作品--例如《床》(Bed, 圖1)與《字母組成的圖案》(Monogram, 圖2)之外,更循此思維開啟了科技藝術的處女之地。

圖1,羅森柏格,床,1955,油彩、石墨、布,75*31*8’’,TheMuseum of Modern Art

圖2, 羅森柏格,字母組成的圖案,1955-1959,油彩、拼貼物、物件、畫布,42*63*64’’ , Moderna Museet, Stockholm

「自從你開始承認畫布不過是一個撐在木板上的碎布時,你就會漸漸接受其他材料的合法性。我之所以投入對各種看似奇異材料的運用,以及我只要一旦被定位為某種風格我便立刻放棄的作法,都是為了逃脫作為一個藝術家所注定的命運。…我喜歡與科技打交道,更何況我何必將自己侷限於一個西元一四○○年時期的媒材上 ─ 羅柏特‧羅森柏格,一九六六年。」

這是羅森柏格於一九六六年十月接受藝評道格拉斯‧戴維斯(Douglas M. Davis)訪問時所留下的一段話。一九六五年至一九七一年間羅森柏格製作了許多運用工業科技的作品,而以上這一段話不但是總結他過去以來創作的一個企圖:掙脫過去藝術家為某一種單一風格限制的桎梏,不僅在材料上拓展可能性,在作品本身也要擺脫固定性,就是在自己創作歷程上也要在過分投入之後,找尋更接近當代生活的形式,另一方面這一段告白也說明了羅森柏格在往後幾年投入科技與藝術結合的若干原因,那便是其一:藉著合作將活動性(變異性)帶入作品當中,其二:運用一種與所存在的二十世紀更有關的媒材。當然,最重要的,這無非也是基於一個最初也是最主要的前提:在藝術與生活的空隙間工作。

本文

(一) 串連繪畫中的科技探索

1聲音、訊息與觀眾

早在串連繪畫階段的一九五八年,羅森柏格在作品《廣播》(Broadcast, 圖3)的背面安裝了三個收音機,並將一個收音機旋轉式的選台器以及一個聲量控制鈕嵌在散佈著平面拼貼物與抽象表現主義式筆觸的畫布上,邀請觀眾去操控選台器,決定「聲音拼貼」的材料。由於畫布後的三個收音機的控制系統是相聯的,

在特殊的設計之下,它們不會同時播放同一電台的節目,聲量也會大小不一。接著在一九六二年的阿姆斯特丹市立美術館的黛樂比展覽,羅森柏格製作一個結合聲音與動力,由雕塑構成的環境藝術作品 ─ 有利用電動打氣機將空氣抽入巨大的水管中,還有依據不同速度在行走的時鐘。就像他所說的:「我羨慕〔收音機發出的聲音〕它有著固定影像所沒有的流動性以及不斷改變的訊息釋放 。」 羅森柏格將聲音納入作品的企圖愈來愈明顯,一九六二年自「黛樂比展覽」歸來,羅森柏格開始計劃他另一個更龐大的「收音機演奏計劃」 ─ 現由巴黎龐畢度藝術中心(Musee National d'Art Moderne, Centre, Georges Pompidou)收藏的《神諭》(Oracle,圖4)。

圖3,羅森柏格,廣播,1959, 畫布、油彩、鉛筆、紙張、織物、報紙、印刷品、印刷複製圖、梳子、三個隱藏收音機,154.98*190.5*12.7公分,Collection of Kimiko and John Powers, Carbondale, Colorado

圖4,神諭,1965, 五個物件、水、電力設備組成的結構體,Musee National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

2最早參與藝術的工程師之一:克魯維

在說明作品《神諭》之前,一位促成這個作品的工程師,也是與羅森柏格合作完成一九六五年至一九七一年間大部分結合科技作品與計劃的靈魂人物比利‧克魯維(Billy Klüver, 圖5)是我們必需先介紹的。克魯維是一位出生瑞典的電機工程博士,於一九五四年來到美國位在紐澤西(New Jersey)的貝爾電話實驗室(Bell Telephone Laboratory)。克魯維經常協助藝術家解決電機與科技上的問題,一九六○年,他協助唐格里完成一個自我消滅的機械作品《向紐約致敬》(Homage to New York),而羅森柏格就是在這個機緣下認識了克魯維。一九六二年,克魯維開始協助羅森柏格達成他製作「交響樂繪畫」(painting as on orchestra)的理想 ─ 那是一個由五個利用各種廢棄物(如汽車車門、通風管、打字用桌子、金屬板、木窗、手推車等)組合而成的「雕塑群」:《神諭》。

圖5,克魯維(左)與羅森柏格(右)製作《神諭》,1965年於羅森柏格紐約百老匯街的工作室

3《神諭》的成就

在《神諭》每一個各自獨立,並且裝有輪子可以隨意移動位置的雕塑中,都裝有一個收音機,收音機的音量控制器及選台掃瞄器都安置在控制台,以遙控器控制;所謂的選台掃瞄器是一個會不斷改變收聽電台的控制器,旋轉選台掃瞄器的轉盤可以加快或放慢頻道改變的速度,羅森柏格延續他在串連繪畫時對平凡、俗世的偏好,在頻道的選擇上,他捨棄安裝容易但格調太高的調頻系統(FM)而取牽涉較多安裝技術問題、但較為生活化的調幅系統(AM) 。觀眾是作品的重要參與者,他們可以隨意地去鈕動選台掃瞄器以及音控器。如果串連繪畫是讓觀眾的觀看來完成作品,那麼在《神諭》中,羅森柏格要觀眾積極地成為指揮者,另一方面,如果串連繪畫有加入光電、鏡子、巨大實物,是為了將介於觀眾所存在的空間與繪畫的空間之間的界線消弭的話,那麼在《神諭》中,就像寇茲所說的,羅森柏格讓「那些在《神諭》左右穿梭的觀眾,完全的暴露在他由物件、談話與音樂以混亂次序組成的世界中了 。」

從許多方面來說,《神諭》與串連繪畫是相同:它的變異性、它的劇場性(theatricality)、它企圖將空間納入作品的企圖、以及像評論家亞藍˙所羅門(Alan Solomon)所指出的:「荒謬並置感」(the sense of absurd juxtaposition) ;然而,《神諭》無論如何都不只是串連繪畫的延續,它更是一九六五年至一九七一年羅森柏格一系列運用科技作品的一個開端,其中包括創立了一個推廣克魯維與羅森柏格之間合作模式的團體 ─ 「藝術與科技實驗中心」(Experiment of Art and Technology, 簡稱E.A.T.)

(二)藝術與科技的媒人:「藝術與科技實驗中心」(E.A.T.)的成立

「藝術與科技實驗中心」的成立,必須先得要感謝在此之前的瑞典「法爾金傑學會」(Fylkingen Society)一場半途而廢的藝術與科技主題展。一九六五年秋天法爾金傑學會會長來到紐約,找到了克魯維,希望由他代為引介紐約藝術家前往斯德哥爾摩參加一場以藝術與科技為主題的展覽。已經有過一段與藝術家合作經驗的克魯維,當場接下計劃,開始物色人選,而理所當然的,羅森柏格成為第

一位加入的藝術家。 然而,並非所有的合作都像克魯維與羅森柏格的合作經驗那麼愉快,次年夏天,紐約方面提出的具開放性而且注重合作過程的實驗性計劃,被瑞典贊助人視為態度不夠嚴肅而告合作破裂。然而,無論就羅森柏格或克魯維而言,藝術與科技之間的合作已經是在所必行的了。

就克魯維而言,一位在貝爾電話實驗室工作的期間,經常在下班後驅車前往曼哈頓,或是看一場朱德森舞蹈劇團的表演,或是到畫家朋友的工作室閒聊的工程師,藝術與科技對他來說都是在對生活的體察。他已經逐漸相信,藝術家是社會中一群重要但是尚未被完全開發的資源,而且他認為,就在最近的這幾年,藝術的功能有了巨大的轉變,所謂最好的當代藝術家已經不再是那些為少數精英與特權階級創造奢侈物件的人。馬休‧麥魯漢(Marshall McLuhan)的著作「了解媒體」(Understanding Media)中對電子媒體科技如何影響一般人的生活的見解,以及約翰˙卡吉(John Cage)的「寂靜」(Silence, 一九六一年出版的論文集)和巴克敏斯特‧富勒(Buckminster Fuller)的著作中,對藝術家在人類社會角色的預言,再再催促克魯爾結合藝術家的人文想像力與工程師的技術、創造出對人類而言更有意義的作品來。

1羅森柏格的合作美學

另一方面就羅森柏格而言,無論在藝術或在生活上,「合作」一直是他的風格之一。在串連繪畫的階段,他說要與材料合作,在過去版畫的製作上,合作既已是版畫工作室必然的工作關係,而羅森柏格又特別強調:「製作版畫真正最美好的事是與別人一起工作,你可以從中獲取完全沒有限制的互動經驗。」 與羅森柏格有過合作經驗的資深雙子星版畫工作室(Gemini G.E.L.)版畫師狄茂希‧艾夏姆(Timothy Isham)也說:「羅森柏格是最能把合作發揮到極限的藝術家。他重視人與人之間心智與技術上的交換。與他合作總是值得的,因為他總會讓你有全然的參與感。」 在一九五四年到一九六五年之間,羅森柏格與康寧漢舞蹈團(Merce Cunninham Dance Company)及朱德森舞蹈劇團(Judson Dance Theater)持續合作,雖然前者強調的是彼此獨立的隨機組合,但羅森柏格在其舞台設計作品《故事》(Story, 圖6、7)中所顯示開放性,不但是隨時準備好與他的表演環境合作,也是與他周圍現成材料合作的實現。 朱德森舞蹈劇團方面,則更不用說,他以自己身體的加入促使非舞蹈專業舞者舞蹈演出的形式具體而可行。總之,合作,對羅森柏格而言,就像他自己所說明的:可以「減少我執的危險,避免陷入風格化與功能化的陷阱,作為腐敗驕傲之心的解毒劑。」

圖6,羅森柏格為康漢寧舞蹈公司的《故事》在洛杉磯加州大學的表演設計燈光、服裝、舞台,1963

圖7,羅森柏格為康漢寧舞蹈公司的《故事》為Finnish 廣播公司拍攝所作的表演,設計燈光、服裝、舞台,1963

2科技樂觀主義

促使羅森柏格在藝術中應用科技的另一個背景是他個人向來對科技在人類社會所抱持的積極態度。二十世紀是工業極度發達的世紀,人類雖然一方面歌頌科技發明,一方面卻是恐懼科技的,羅森柏格注意到:「有一種謬論學說正在盛行:他們將科技的進步視為洪流猛獸,機器人也就是邪惡的化身。對於科技,他們感到羞恥,甚至有人因此想要捨棄它,脫離科技的現實。」 然而,羅森柏格並不認為現代生活的環境問題,戰爭問題必須藉著回歸原始才能得到解決,相反地,他對科技仍舊抱持樂觀的態度,他認為現有的生態問題、飢荒問題唯有透過現有科技系統的整合才能獲得控制,而藝術家便是「參與科技」的典範。事實上,對某些藝術家而言,科技可能隱含著「反人性」(dehumanization)的負面意義而避之惟恐不及,但是在羅森柏格看來,科技卻是當代生活的本質(contemporary nature) 。艾勒維注意到羅森柏格的絹版畫中「親科技」的傾向,他說,羅森柏格的絹印像是一部「城市影像集錦」(an anthology of city imagery),人工製造的環境以建築細部、機場塔台、水塔、降落傘、直昇機、太空艙呈現在畫布上。」 而湯姆金斯指出《房地產》(Estate,圖8)中「時鐘表面準確地重疊在西斯汀教堂天頂的中間」 者,艾勒維認為,「米開朗基羅的《最後審判》(Last Judgment)被一座現代時鐘所覆蓋,絕不是杜象在蒙娜‧麗莎臉上畫鬍子的羅森柏格版本。那是一個儀示化教堂與功能化設計的碰撞,是藝術家與工程師兩者熱情洋溢地碰撞。」

3「九個夜晚」(Nine Evening)

基於對藝術與科技合作抱持樂觀態度與期待,克魯維與羅森柏格決定讓瑞典「法爾金傑學會」夭折的計劃,在紐約實現 ─ 「九個夜晚:劇場與工程設計」(Nine Evening : Theater and Engineering,圖9、10)便是他們的成果。一九六六年十月十四日至二十三日三十位來自貝爾公司的工程師與十位藝術家聚集在曾經在一九一三年舉行過有名的「軍械庫展」(Armory Show)的第六十九軍團軍械庫,將他們十個月下來的努力成果展現出來。參與這次演出的作品包括卡吉的《第七號變奏曲》(Variation VII)、法爾斯壯的《比酒還甜的吻》(Kisses Sweeter Than Wine)、吉爾茲的《交通工具》 (Vehicle),以及羅森柏格自己的《開放的記號》(Open Score)。

圖8,羅森柏格,地產,1963, 畫布、油彩、絹版油墨,96*70’’, Philadelphia Museum of Art

圖9,「九個夜晚:劇場與工程設計」記者會,紐約羅森柏格位在拉法葉街

的工作室的教堂,1966年9月27日

圖10,「九個夜晚:劇場與工程設計」在紐約第六十九軍團軍械庫表演前準

備入場的群眾,1966年10月13日

4《開放的記號》(Open Score)

《開放的記號》的開場是畫家法蘭克‧史特拉(Frank Stella)與專業網球員咪咪‧卡那瑞克(Mimi Kanarek)在充滿巨光燈(floodlight)的表演場上打網球(圖11,12),由於網球拍面有特殊的聲音擴大、感應與傳送訊號裝置,每當網球碰撞球拍時,巨大的「碰」聲便會驅動電燈開關,將天花板上其中一排的巨光燈熄滅,於是,在來來回回的「碰」聲之後,整個「球場」陷入一片漆黑,這時,約有五百位原先安排好的人群開始步入場中(從軍械庫附近的城中專科學院,Downtown Community School, 招募而來)(圖13),他們有的人梳髮,有的人脫外套或者作一些由羅森柏格在事前所指示的簡單動作;當然,觀眾是無法看見他們的行動 ─ 除非他們抬頭觀看一個事先架在球場上方的銀幕,銀幕上正即席的播放利用紅外線攝影機所拍下五百位左右人群的行動。最後,當現場的燈光再度亮起時,觀眾驚見五百位左右的人群正向他們行禮,然後結束這場表演,羅森柏格說銀幕上利用紅外線拍下的模糊影像是要讓觀眾「在沒有燈光的情況下觀看。」

圖11,羅森柏格與(由左向右)魯賓遜(Robinson)、史特拉、專業網球員咪咪‧卡那瑞克商討《開放記號》的表演

圖12, 羅柏柏格攝,「九個夜晚」中《開放記號》的表演,紐約軍械庫,1966年10月14日

圖13,「九個夜晚」中《開放記號》的志願表演者

5「九個夜晚」為科技藝術所指出的問題與它的前瞻性

單純對一個期望欣賞表演的觀眾來說:「九個夜晚」是乏味的,根據傳記作者湯姆金斯當時的記憶,「九個夜晚提供了一個完全在控制之外幾乎是沒有變化的電子誦經表演:精密儀器故障,燈光不亮,等等類似的機能故障問題頻頻出現……在表演過程中有許多時間,好像什麼事也沒發生,偶爾才來一個不怎麼有趣的事。」

另一方面,「九個夜晚」之後,各種來自外界與內部的問題也都浮出抬面。首先是來自藝評的反應:「紐約時報」(New YorkTimes)的克里福‧巴恩斯(Clive Barnes)在一九六六年十月號的「時代雜誌」上毫不留情的嘲笑這些工程師,他說:「如果這些參與表演的工程師與科技專家已經顯露了他們專業水準的話,那麼也就難怪蘇聯人將會是第一批登上月球的人了。」 事實上,大部份的批評家無論從科技或藝術的角度,都不看好他們的努力。而就藝術家個人而言,他們也感受到向來唯我獨尊的工作環境已經受到威脅:卡吉抱怨工程師們只會在實驗室中投入毫無止境的科技實驗,對於表演的演出期限的要求以及表演環境沒有任何知覺,他還罪證確鑿的指控幾個工程師把他特地拿起的電話筒,全部掛掉,破壞了他的作品。工程師方面也有話要說,原來按照羅森柏格的構想,藝術家與工程師以一對一的方式合作,兩方面都必須承擔作品的成果,但是實行起來的情形是,藝術家先向工程師描述自己所需之後,工程師便離開藝術家獨自工作,最後的結果則經常是各行其事,誤會連連,因而工程師感覺到自己在過程中似乎僅僅扮演配角的角色,將來如果有榮耀,那也只屬於藝術家。

然而,對羅森柏格個人而言,在「九個夜晚」中與工程師的合作經驗是愉快而積極的,「除了觀眾之外,我們讓許許多多的人十分興奮。」 至於觀眾對娛樂效果的基本要求,羅森柏格說:「他們應該了解我們正在強調的是過程,而不是在呈現一個最終的結果 。」所以,與其說觀眾在這個過程中被遺忘了,還不如說「九個夜晚」所顯示的藝術與科技合作的前瞻性與可能性遠勝過作品的娛樂性。克魯維也認為「九個夜晚」所留下待解決的問題,是積極而重要的,因為那是他們必須繼續努力的原因。 對於藝評的貶抑,克魯維在隔年二月的「藝術論壇」(Artforum)的反駁顯示了克魯維的遠見:克魯維首先列舉許多先進科技應用實例來證明半數以上的工程師是成功的,只有少數情形有若干缺失,但無論如何都不若批評家所言之嚴重。最重要的是克魯維注意到批評家的盲點,他說:「對於批評家的反應,我們的辯解在於批評家根本不知道事情是怎麼一回事,他們沒有想到藝術家與工程師間的關係,進而將工程師的貢獻與藝術家的貢獻混淆。」 ,而且「藝術家與工程師之間的聯繫才是『九個夜晚』最迷人的一面。」

「九個夜晚」所留下的技術問題,以及存在於工程師與藝術家之間的倫理或美學問題遠超過計劃之初的預想,然而它卻是實實在在的提供了一個藝術與科技間合作的可能性。「後現代思潮:光電媒體時代的藝術與藝術家」(Postmodern Current : Art and Artists in the Age of Electronic Media)作者馬戈特‧勞夫喬伊(Margot Lovejoy)在著作中提及「九個夜晚」時也指出:「從許多方面來說,〔九個夜晚〕最重要的功能在於它界定了藝術家 ─ 工程師合作關係問題(不是解答)的本質與基礎。它意味藝術家與工程師兩方面都必須學習新的思考方式,讓現實的與創意的互相影響。他們所獲得經驗說明了為了他們的冒險,他們不僅必須面對龐大的經濟開銷,還要在計劃、統合上耗費大量的時間,更要承擔整合不同專業思考上的複雜與困難。」

事實證明「九個夜晚」只是一個過程,不是結果。「九個夜晚」演出後的一個月「藝術與科技實驗中心」,一個為促成藝術家與工程師或科學家合作,並為他們尋求贊助人的非營利性機構成立了。克魯維與羅森柏格分別擔任總裁與副總裁,羅柏特‧惠特曼(Robert Whitman)擔任總務主任,另一位成立會員是工程師弗瑞德‧華德豪爾(Fred Waldhauer)。在一九六七年六月「E.A.T.新聞」(E.A.T. News)中,羅森柏格與克魯維共同簽署一項聲明,文件中提及成立的精神與必要性:

工程師已經逐漸了解到他們在改變人類環境所扮演的重要角色。那些曾經參與藝術家計劃的工程師也已查覺到藝術家的觀察力可能可以如何影響他們的決定,甚至給予作品人文上的思考。而從藝術家的角度,他們為了滿足藝術家向來在社會變遷過程中扮演重要角色的傳統,極欲在現今的科技世界中創作。藝術家與工程師的合作將是當代社會變遷的過程……。

「藝術與科技實驗中心」平日舉辦有關電腦、聚合物、電視機等科技產品的演講、說明會,對於個別藝術家,他們會找尋符合個別需要的專門工程師以及贊助人與其合作。機構的財源主要來自企業贊助,其中包括AT&T電話公司、IBM公司、全錄公司(Xerox)以及藝術贊助人狄多爾‧柯爾(Theodore Kheel),國會議員賈卡柏‧賈維茨(Jacob Javits)。「藝術與科技實驗中心」所得到的熱烈回應,顯示克魯維與羅森柏格稍早不被重視的洞察力:首先在一九六六年十一月三十日的第一次大會中,實驗中心已經吸引三百名以上的藝術家前來申請尋求科技協助,到了一九六八年春天,實驗中心在海內外總計成立四十個分會,而在最高峰時刻的一九六九年,登記在「藝術與科技實驗中心」的會員人數高達六千人,藝術家與科技人材各佔一半。在作品方面,他們的成果也是豐碩的,在一九六七年,他們舉辦了一場作品競賽,徵求藝術家與工程師合作的最佳作品。當所有參賽作品於布魯克林美術館(Brooklyn Museum)展出時,藝評羅申堡在批評文章中寫道,這個名為「更多的起點」(Some More Beginnings)的展覽「有電腦磁帶、電晶體、塑膠板、投影機、鼓風器、電磁波,〔整個展覽〕就像是世界博覽會裡的科技奇觀會館。」 羅申堡的這段話雖然是一種諷刺,但它同時也顯示羅森柏格又再度以當代的方式詮釋他結合藝術與生活的美學。隔年,部分參展「更多起點」的作品受邀在紐約現代美術館的大型主題展「機械」(The Machine)中展出,「藝術與科技實驗中心」在實務及作品方面得到的肯定是無庸置疑的。

(三)觀眾作為演繹生活變異性的作品之啟動器

在投入「藝術與科技實驗中心」事務之餘,羅森柏格自己一方面也持續與實驗中心裡的工程師合作,製作結合科技的新作品。這些作品在時間上雖然較為接近「九個夜晚」中的《開放的記號》,但在形式與企圖上則更接近較早的《神諭》,甚至更早的串連繪畫作品,因為羅森柏格在這些作品中即使運用了科技產品,製作一個「可以對觀看作品的人作出回應」 的作品之劇場性還是他主要的關懷:在《神諭》中即使觀者的身體可以進入雕塑群中,浸入聲音拼貼的環境裡,觀者的身體在無意願的情形下,還是可以對作品「聽而不聞」,但是在後來的作品《聲納》(Soundings,圖14)裡,無論你的意願如何,只要你來到作品前,你的腳步聲、談話聲就會改變作品的面貌。

圖14, 羅森柏格,聲納,1968,絹印、有電力裝置的樹脂玻璃,94*432*54’’,(三排共九片的樹脂玻璃), Museum Ludwig Cologne

1《聲納》

在計劃之初,羅森柏格告訴克魯維他想試試利用音量控制燈光的裝置,這是他們在「九個夜晚」已經嘗試成功的設計。克魯維後來介紹另外也曾經加入「九個夜晚」的工程師羅比‧魯賓遜(Robby Robinson)給他,羅森柏格告訴魯賓遜他想要「一個可以作一對一反應,可以讓觀眾了解到他們自己是作品的一部分」的裝置 。在與實驗中心另外一位專研音控燈光的工程師華德豪爾(Fred Waldhauer)及聲音分析科學家塞西爾‧寇克爾(Cecil Coker)的合作之後,他們完成了一個「由觀眾活動來決定視覺影像」 ,同時也「沒有任何人會看到相同影像的作品」 :《聲納》。

《聲納》是由三片長四百三十二吋,高九十四吋印有各種不同方向椅子影像樹脂玻璃組成,三片樹脂玻璃平行放置,其中第一片樹脂玻璃除了印有椅子影像之外,本身也是鏡子,可以反射觀眾的身體影像。三片樹脂玻璃的背後是九個瓦數不同的燈泡,他們分別會被周圍不同的音色、音量、語調所驅動。克魯維後來描述體驗《聲納》的經驗時,他說:「觀看《聲納》時,你是在一個黑暗的房間看著自己的影像。如果你想要驅除黑暗,你必須對著自己〔的影像〕大聲吼叫 ─ 在公共場所作這種事是極不舒服的。如果你想把作品看個清楚,你還得持續不停地談話或唱歌才行。當時如果正好有些人在你旁邊,而大家也都想在黑暗中多『叫』一些明亮的影像出來的話,那麼那會是一個有參與、有競爭,也有合作的場合了。」

《聲納》繼一九六八年羅森柏格於阿姆斯特丹現代美術館羅森柏格回顧展中的首次公開後,接著又在巴黎市立美術館(Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris)的羅森柏格回顧展中展出,觀眾的反應證明羅森柏格實現了他運用科技來「讓觀眾自己決定他所觀看的作品」的願望,他說:「過去我才是那位藝術家,但是現在觀眾自己會製造影像,不是我。」 同年十一月藝評家蘇西‧蓋布里克(Suzi Gablik)在「藝術新聞」中也肯定「科學與工程對藝術的影響」並激賞這個作品是「觀眾以積極主動的角色,多層次的方式參與作品,製造了一個前所未有的不同景緻。」

六○年代末七○年代初,除了羅森柏格之外,嘗試在作品中呈現「科技」課題的藝術家也很多,他們有的直接利用機械裝置作為作品一部分的,有的利用機械作為圖像來源的,還有在作品中呈現機械動力美的,不過比起這些藝術家,羅森柏格多少傾向於在實務以及創作上都較能跳脫藝術領域向來唯我獨尊、孤芳自賞的心態,對於外來領域表現出積極介入與被介入的意願。他許多結合科技的作品,在計劃之初都只是簡單的幾個概念,而不是完整而不可更改的個人計劃,因此在與工程師合作時,來自科技領域者的想法,同樣在作品中扮演不可忽視的角色。羅森柏格參加一九六八年德國卡塞(Kassel)文件大展(Documenta)的作品《至日》(Solstice, 圖15、16、17)就是一個例子。

2《至日》

與羅森柏格共同完成《至日》的工程師也是魯賓遜。根據魯賓遜的記憶,在他尚未從前一個作品《聲納》中恢復過來時,羅森柏格便又打電話告訴他,他必須為幾個月以後(六月底)的「文件大展」製作點東西,「但是這一次他不想再重複過去使用過的收音機、電晶體或音控電燈,他想嘗試作一個可以將觀眾包圍在內,但是也不要它太過精細以致讓觀眾摸不清楚它運作方式的作品,他希望觀眾能真正清楚看到作品的操作方式。」 對魯賓遜來說,這個困難的計劃一開始就「排除了許許多多的可能性。」 不過,就在魯賓遜為此傷腦筋之際,有一天他在阿姆斯特丹席波耳機場(Shipol Airport)的航站大廈裡正在通過一組連續的滑門(sliding door)時,他感到每一扇滑門間的距離如此遠,如果門上能裝點一些藝術,至少還會抱著一點期待的心理走向下一道門。羅森柏格當時可能也在場,並當場記下了這個點子,不過那一晚他們誰也提不出更具體可行的方法來。一直到幾天之後,羅森柏格才再度以電話聯絡魯賓遜,告訴他製作《至日》的完整計劃:一系列以樹脂玻璃製成的電動門,燈光是固定的,唯一移動的是機械裝置的門玻璃上的影像是可以正面背面兩面看的,此外,觀眾可以走入自動門內,看看重疊的影像是怎麼來的 。計劃初稿已定,但是問題又來了,羅森柏格認為影像門無論如何不能以滑門代替,而必須是當時仍算高科技稀有物的自動門。魯賓斯也認羅森柏格的堅持是合理的。所幸,不久之後,魯賓遜找到位在長島(Long Island)一家正在發展自動門的公司,在幾番折衝協調之後,終於才解決了自動門問題。事實上,羅森柏格大多數結合科技的作品,都是像《至日》一般,起始於羅森柏格單純的念頭,然後經歷一段即始尖端工程師也頭痛的反覆科技實驗,以及一段往來於工程師與藝術家間的溝通,最後加上羅森柏格擅於發掘材料特質的能力,才終於完成的。工程師在作品製作過程中的角色與觀眾在觀看羅森柏格作品時一樣是主動而積極的。

圖15,羅森柏格,至日,1968, 由絹印樹脂玻璃版組成的機械裝置結構體,120*192*192”,The National Museum of Art, Osaka, Japan,圖片來自日本ICC

圖16,羅森柏格,至日,1968, 由絹印樹脂玻璃版組成的機械裝置結構體

,120*192*192”,The National Museum of Art, Osaka, Japan,圖片來自日本ICC

如果「藝術與科技實驗中心」在成立之初,曾經抱著拋磚引玉的期許的話,他們拓荒的精神在幾年之後也得到官方積極的回應與跟進。洛杉磯郡立美術館(Los Angeles County Museum of Art)現代美術部門的主任摩里斯‧達克曼(Maurice Tuchman)與前任二十世紀藝術部門的主任詹恩‧李汶斯頓(Jane Livingston)花了五年的時間(從一九六六年至一九七一年),促成二十二位藝術家與符合其個別需要的科技人才合作,在支出龐大的人事、材料、研發經費後於一九七一年五月的洛杉磯州立美術館,展出六○年代末七○年代初最具野心也是耗資最鉅的藝術與科技主題展,參與這次展出的藝術家作品包括歐登柏格、羅伊‧

李曲斯坦(Roy Lichtenstein)以及渥荷。羅森柏格當然沒有缺席。這一次他提出的作品是歷經三年的製作完成的《泥巴 ─ 謬司》(Mud-Muse, 圖18)。

3《泥巴 ─ 謬司》

《泥巴 ─ 謬司》是一個十二呎長九呎寬,平放的長方體容器(圖19),裡面裝滿工業用的灰泥巴(圖20)。長方體的底部紛散著氣壓活門的出口,這些活門在一個隱藏的麥克風收到預先錄製好的鳥叫聲、海浪聲、音符的聲音、機器齒輪聲以及作品周圍的聲響時便會驅動活門送氣,進而推動容器裡的灰泥巴,製造出有如火山爆發時泥漿翻滾的效果(圖21)。羅森柏格在展覽目錄上說明了他的作品《泥巴 ─ 謬司》:「它的確是原始的,我希望由於它的原始,達到一種簡單,並使它的企圖能夠輕易被解讀」,而他的企圖:「這已經是既存的事實:這個世界乃是相互依賴的。」 對我們來說也不再陌生了。

圖18,羅森柏格,泥巴-謬斯,1968-71, 泥巴、金屬、電動裝置,48*108*144”,Moderna Museet, Stockkhdm

圖19,《泥巴-謬斯》的長方體容器,洛杉磯,1971

圖20,工作人員將泥巴倒進《泥巴-謬斯》,洛杉磯,1971

圖21,羅森柏格,泥巴-謬斯,局部圖

(三)結語

無論是《神諭》、《聲納》、《至日》或是後來的《泥巴 ─ 謬司》,羅森柏格都以一種身體接觸的直接方式告訴他的觀眾,他的作品與他們的存在有著互賴的關係。過去的串連繪畫尚且不能對觀眾的身體作回應,而只能藉著觀眾的觀看與變異性的暗示來搭起互動的橋樑,在這一系列光電運用的作品中,這種互賴關係被更深入地詮釋、演繹了。這便也是為什麼羅森柏格在接受藝評菲利浦‧史密斯

(Philip Smith)訪問時要說:「我認為我是不斷致力於引發其他人的敏感性,我的作品是企圖要改變你的心志,但不是因為藝術,也不是因為個別作品,而是因為整個大環境的互賴與共存而改變。」

「藝術與科技實驗中心」在歷經了十年的服務事業之後,於一九七○年初解散,羅森柏格認為它結束的原因是「藝術、金錢、權力以及倫理」的問題 ,他說:「藝術家期望我們成為稀有新材料的來源或圖書館,但是我們對有互動性的投入更有興趣。我們不要藝術家來利用工程師,或者讓工廠只是執行藝術家預先構想完全的計劃,我們希望引導出兩方面都能分享,都能成長的研究計劃來。」 然而,另一方面,克魯維卻不認為他們失敗,他說:「在『藝術與科技實驗中心』出版的第一份通訊上,我們已經表明,當實驗中心的組織不再有存在之必要時,我們就算是成功了。」

六○年代末七○年代初,藝評家對於藝術家與工程師的合作抱持最不看好的態度,不少藝評認為這是藝術家「毫無意義的噱頭」(meaningless gimmickery) ,羅申堡在他一九七一年的藝評集也為文嘲笑一番,他寫道:「尖端科技似乎無法將藝術帶向任何新的境界……如果藝術已經死亡,而科技藝術還要企圖去拯救它的話,那麼藝術是注定永遠不得超生。」 然而,羅森柏格對於藝術與科技間的合作,絕對是態度嚴肅的。在談到他的《泥巴 ─ 繆司》創作過程時,他強調從事人文的必須學習去了解,進而認真地面對科技的問題,他語重心長地說:「要我不從中獲取教訓是很難的,因為我實在太關心科技與環境的問題。如果我們再不互相溝通,我們真的都會迷失的。」 事實上羅森柏格關注的已經不只是藝術本身的問題,他說道:「我說的是工業領域的良知問題,以及藝術家、科學家、工程師、銀行家、政治家甚至醫生的個人責任問題,以期將地球帶往更真實的結構方向。」 這段話更證明,羅森柏格顯然是注意到藝術與科技合作所隱含的社會意義。這是當時仍然固守藝術堡壘的藝評家所無法體會的 。

事實證明,數年之後,無論藝術或生活上,羅森柏格以及科技與藝術實驗中心的影響是確切的。首先,單是在他作品中所發明的科技產物,就有九項獲得了專利。其中有一些也被廣泛的應用在生活上,例如《開放的記號》中發展出的無線電麥克風,以及《聲納》中使用的科技,運用在協助聾人治療上 。二○○四年日本東京科技藝術中心ICC(InterCommunication Center)為「藝術與科技實驗中心」籌辦一個歷史回顧展覽「E.A.T.—藝術與技術的實驗」(E.A.T.—藝術と技術の實驗)。展覽目錄表明這個展覽總結了「藝術與科技實驗中心」作為像ICC這樣的科技藝術機構的先鋒的企圖:「E.A.T.的活動對後來的表演藝術以及廣義的表演藝術的合作,奠立了重要的先例。這個組織也是一九六七年麻省理工學院成立先進視覺研究中心的母體。雖然E.A.T.品在一九七○年代就畫下句點,但是的概念、它的精神已經持續對一九八○年代的藝術與科技發發揮龐大的影響…這個展覽不僅說明E.A.T.的歷史意義,也在表明它對今天ICC直接的影響。」 。

也許我們也可以將羅森柏格在科技 ─ 藝術合作關係上的投入看作是當時時代思潮下的產物,但是,對一位在藝術家至上的五○年代就宣稱要放下身段向「生活」投誠,並在後來不斷以身體、以表演藝術明示要模糊藝術與生活界線的藝術家而言,我們認為,那更應該是他個人藝術企圖的具體實現。「藝術與科技實驗中心」的成立不僅意味羅森柏格延續了他在串連繪畫階段取材生活物件的材料美,同時也是展現他放棄藝術家霸權心態進而與未知的材料,以及異質領域的工程師合作的意願,這便也是他全然接受來自生活變異性的表現。

參考書目

I 專論、展覽目錄與一般參考書籍

1. Douglas DAVIS : Art and the Future-A History /Prophecy of the Collaboration Between Science, Technology and Art, Praeger Publishers, New York, 1973.

2. Roni FEINSTEIN: Random Order- the First Fifteen Years of Robert Rauschenberg’s Art, 1949-1964, Ph.D. dissertation, New York University, Ann Arbor, U.M.I., 1990.

3. Richard KOSTELANETZ : Master Minds-Portraits of Contemporary American Artists and Intellectuals, The MacMillan Company, Collier-MacMillan Canada Ltd., Toronto, 1967.

4. Mary Lynn KOTZ: Rauschenberg – Art and Life, Harry N. Abrams, New York, 1990.

5. Margot LOVEJOY: Postmodern Current - Art and Artists in the Age of Electronic Media, U.M.I. Research Press, Ann Arbor, 1989.

6. National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution: Robert Rauschenberg, organized by Walter Hopps, Essays by Lawrence ALLOWAY, Washington D.C..

7. Harold ROSENBERG : The De-Definition of Art-Action Art to Pop to Earthwork, Horizon Press, New York, 1972.

8. Calvin TOMKINS : The Bride and the Bachelor-Five Master of the Avant Garde, Penguin Book, New York, 1976.

9. Calvin TOMKINS: Off the Wall-Robert Rauschenberg and the Art World of Our Time, Penguin Books, New York, 1981.

10. Maurice TUCHMAN : A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art-1967-1971, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 1971.

II 期刊與報紙

1. Clive BARNES: Times, 15 October 1966, p.33.

2. Gloria BRYANT: "The Switched-on Theatre", Bell Telephone Laboratory Reporter, November/December 1966, pp.12-17.

3. Douglas M. DAVIS : "The Enigmatic `Mr.Rauschenberg'", National Observer , 9 October 1966, p.1,17.

4. Suzi GABLIK: "Light Conversation", Artnews 67, November 1968, pp.58-60.

5. Billy KLÜVER : "Theater and Engineering-an Experiment, Notes by an Engineer", Artforum 5, February 1967, pp.31-33.

6. Billy KLÜVER : "Four Diffcult Pieces", Art in America 79, July 1991, pp.80-94.

7. Billy KLÜVER and Robert RAUSCHENBERG : Statement in E.A.T. News, 1 June 1967, n.p..

8. Andre PARINAUD: "Un'intervista con Rauschenberg", Le Arti, nos.1-2, 19 January /February 1969,pp.25-26.

9. Arthur PERRY: "A Conversation with Robert Rauschenberg", Arts Magazine, Canada, November/December 1978, pp.24-31.

11. Philip SMITH : "To and About Robert Rauschenberg", Arts Magazine 51, March 1977, p.120.

10. Gene SWENSON: "Rauschenberg Paints a Picture", Artnews,January1962, PP.44-47.

11. Simone WHITMAN : "Theater and Engineering-an Experiment, Notes by a Participant", Artforum 5, February 1967,pp.26-30.

全站熱搜

留言列表

留言列表